Titane: dentro la carne del film-mutante

Anatomia del film di Julia Ducournau

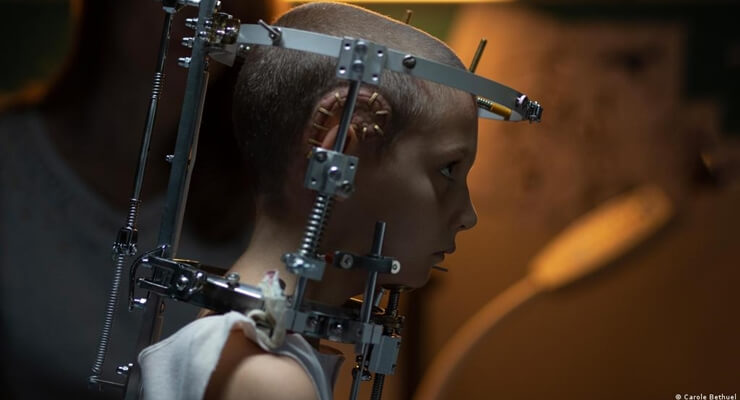

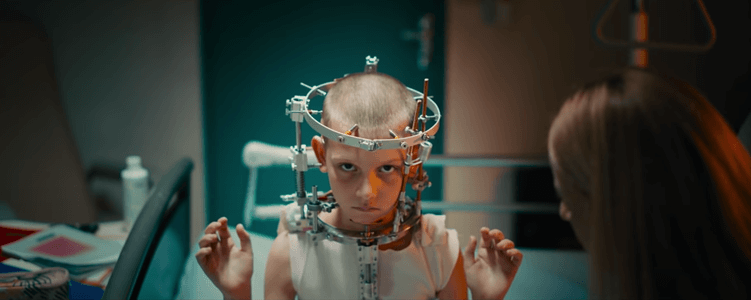

In un paio di numeri fa di Nocturno, in occasione della vittoria di Titane a Cannes, Olivier Père chiamava in causa, nella sua recensione del film, le figure mitologiche dei Titani. Ed era giusto, ovviamente. Perché non abbiamo solo a che fare, nell’opera seconda di Julia Ducournau, con le sconvolgenti proprietà del titanio, inteso come elemento (22esimo nella tavola periodica degli stessi) e costitutivo di una placca che la protagonista della storia porta nel cranio, a destra, dopo un incidente in auto da piccola. I Titani, a voler semplificare, nel mito erano gli dei prima degli dei, forze primordiali, generati dal Cielo e dalla Terra, che dominavano il mondo prima dell’avvento ordinatore degli Olimpi. Tenderei ad escludere che la trentottenne Ducournau, ottima regista e anche, per inciso, bella donna (il che non guasta mai) abbia compulsato per l’occasione la Teogonia esiodea o Diodoro Siculo. Sta di fatto che lei stessa, interrogata sempre da Père, confermava che la lettura “titanica” del proprio film è lecita. Anzi, addirittura, precisava che il titolo, nato a monte di tutto, porta proprio in sé il pensiero di un’umanità primigenia, “forte anche dei propri difetti”. Quindi la placca nel cranio di Agathe Rousselle la lasciamo perdere. Parleremmo, in sintesi, di quella forza o energia che arriva prima dell’ordine, prima che vengano poste le regole, prima della civiltà e delle sue leggi, delle convenzioni. Titane racconta di quella bimba di cui sopra che, innestata al titanio dopo il crash automobilistico (il padre conducente è il regista Bertrand Bonello), è cresciuta diventando una ballerina-performer nelle fiere delle auto. Dimena il deretano per gli spettatori, che l’hanno, per così dire, “iconizzata”. Si chiama Alexia, vive con i genitori, che la ignorano, praticamente, ed è incerta su quale via imboccare, dal punto di vista del sesso. Ha pulsioni omicide che non restano allo stato gassoso ma si concretizzano: e lo vediamo subito allorché pianta un lungo fermacapelli nell’orecchio di un fan troppo ardimentoso, seccandolo. Quando prova ad approcciare una collega, è un attimo dal succhiarle un capezzolo a cercare di strapparle il piercing, nello stesso, a morsi e di lì a massacrare la ragazza e un altro tizio in un appartamento. Va dato atto alla Ducournau che non è una che ciurla nel manico, ma questo ci era già stato fatto noto e reso chiaro da Grave, il suo primo film, cui hanno appiccicato quell’orrendo titolo internazionale anglofono Raw, “crudo”. Velocemente e icasticamente, siamo introdotti all’unica dimensione possibile e appagante della sessualità di Alexia, che consiste nell’amplesso con una Cadillac. E non è un refuso: con una Cadillac, non su una Cadillac.

Compresa nel pacchetto c’è l’ambiguità, voluta dalla Ducournau, che lì per lì non sia chiarissimo che Alexia si sta scopando la Cadillac (forse si sta solo masturbando) ma il sospetto va crescendo insieme al frutto che, lo realizziamo a breve, ha iniziato a germinare nel ventre della ragazza. La scoperta di essere puerpera e un tentativo di auto-aborto fanno da prodromo allo scatenamento degli istinti assassini della protagonista. La quale, dopo avere macellato un po’ di gente, decide di trasformarsi e di diventare un uomo. Per l’esattezza, di assumere l’identità di un ragazzo scomparso. Modificando il proprio corpo. Metamorfizzandosi. Come? Fasce elastiche per contenere il seno e comprimere, reprimere, la pancia che va gonfiandosi (e che secerne, per via vaginale, uno strano liquido nero che forse è olio: la Cadillac, appunto), rasamenti strategici in viso e – momento del film potente assai – mercé una deformazione del naso, che Alexia ottiene autarchicamente, dentro un cesso pubblico, prima sferrandosi dei cazzotti e poi impattando contro un lavandino di ceramica. A questo punto, la modificazione è completata. È diventata, al di fuori, un’altra persona. Un altro. Lumeggiata come fin qui si è fatto la faccenda di Titane, chiamare in causa Cronenberg, Crash e quel groviglio di concetti, non di rado molto astrusi, di cui si sostanzia il cosiddetto “body horror”, parrebbe più che una possibilità, una specie di obbligo. La Ducournau non è si è sottratta e ha dato ragione al fatto che sì, il regista canadese e il suo film, sono delle stelle polari per lei, ma parando la stoccata e ribattendo che tra lei è Cronemberg c’è una differenza sostanziale nel “punto di vista”. Il percorso, il movimento di Crash è centripeto, dall’estraneità di una coppia verso la carne e il sesso, nelle forme bizzarre che tutti conoscono, come ponte alla conoscenza e all’unione. Titane, al contrario, è centrifugo: parte dalla carne, anzi dall’interno di essa (dice la regista che il sound design sul quale molto ha lavorato, è finalizzato a rendere questa idea, come se ci si trovasse nel ventre di Alexia) e procede verso l’esterno, verso una giunzione dove la sfera sessuale cessa di avere importanza. Ma giunzione con chi?Vincent Lindon è personaggio più specificamente titanico, nel film della Ducournau. Capitano di una confraternita di pompieri dai quali è considerato e si fa considerare come dio onnipotente, è dotato di un corpo forte e antico. Una sorta di nume, il cui fisico, tuttavia, va incontro ai colpi dell’età. Del Tempo. Ai quali egli pone come argine dolorose iniezioni di steroidi. In una scena, lo vediamo mentre in palestra tenta di misurare la propria energia sollevandosi a una sbarra. E non ce la fa. Anche il suo corpo è in una condizione di metamorfosi, ma occidua, tramontante. Lindon si chiama Vincent nel film ed è il padre del ragazzo da dieci anni scomparso sotto le cui spoglie Alexia ha deciso di dissimularsi.

E l’uomo, come la vede, come lo vede, accetta di accettarlo come sua prole perduta. Quindi, da una parte abbiamo la ragazza permutante e dall’altra abbiamo il dio-pompiere che, anch’egli, sta cambiando, è in transizione. Entrambi, per diverse ragioni, sperimentano il volatile, cioè il mutamento del corpo, della carne, ed entrambi sono alla ricerca del fisso. Il fisso è, a voler ridurre le cose in uno schema semplice, persino scolastico, il sentimento. Lei vuole rientrare nel mondo per essere guardata e amata, come figlio; lui ha bisogno di ritrovare il figlio, un figlio, e di amarlo. Il “bisogno”, la “necessità” travalicano qualunque bel discorsetto si possa fare sui “corpi”, sul “body horror”, su Cronenberg e su Crash, che cessano di avere importanza subito dopo avere agito come innesco. Perché è vero che in questo percorso “centrifugo” la Ducournau non abbandona mai del tutto la sfera “fisica” (il grembo di Alexia che si gonfia vieppiù e preme con il frutto alieno che preme dall’interno, lacerando, aprendo piaghe e tagli, colando con quello strano, vischioso nero), ma il fisso dei sentimenti è ciò che diventa dominante. Ha raccontato, la regista, di avere inizialmente pensato di strutturare Titane in capitoli, con una scansione più matematica, geometrica, evolutiva, e con il fine di rendere anche più chiaro a se stessa ciò che stava raccontando, ma di avere abbandonato l’idea già in fase di scrittura. Il film, sceneggiandolo prima e poi realizzandolo, le si andava imponendo quasi da sé. Come qualcosa che “doveva essere”. Storia e personaggi che uscivano dal suo controllo e assumevano vita autonoma. Una visione teleologica, finalistica che magari può anche apparire un tratto di colore ad uso interviste stampa, ma che forse contiene anche qualcosa di vero, perché Titane giunge a toccare istinti e pulsioni primarie, con le quali, notoriamente, non si scherza. Ed è un film certamente più complesso e più ambizioso di Grave. La sua maggiore inafferrabilità parla una lingua più ricercata che, almeno a Cannes, è stata recepita e premiata, alla faccia dei borborigmi critici, vecchi e nuovi, che non sono mai riusciti a conciliare, per motivi loro edipici e atavici sedimenti junghiani, la vittoria a un Festival istituzionale e prestigioso di un film “di genere”. Ma la Ducourneau fa, ha fatto, dei film di genere? Ormai il “genere”, nell’anno del Signore 2021, non si riesce più bene a capire che cosa sia, in effetti. È una definizione fluida, transustanziale, come quella dei corpi dei protagonisti di Titane. Dire che la Ducourneau ha girato un horror, significherebbe levare qualcosa a ciò che rende tale un horror e soprattutto levare alla regista francese ciò che rende i suoi film suoi film. Che non è solo un giochettino facile di parole. Anche la categoria del thriller, che è notoriamente una vasca dei disperati dove si può gettare dentro di tutto, risulterebbe poco capiente per Titane. Forse bisognerebbe fermarsi sul ciglio dell’abisso, dell’enigma e contentarsi di dire, democristinamente, che Titane è un grande film. Da amare o da odiare. Ma un grande film.