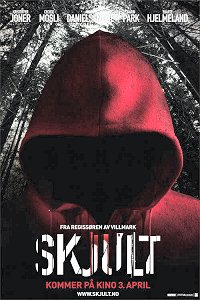

Skjult

2009

Il regista norvegese di Dark Wood firma Skjult, un film-rebus ambientato in una casa e in mezzo a foreste che hanno la struttura e i colori del sogno.

Quelli che ne parlano come di un’emulazione più o meno nebulosa di Twin Peaks di Lynch, sono nel giusto ma per difetto. Skjult di Pål Øie è proprio ed evidentemente, nell’essenza, Twin Peaks: stessi colori, stessa aria, stesso profumo di sogno lucido, agito in luoghi identici, aldilà dell’essere gli uni le foreste di conifere americane e gli altri le silenziose distese verdi della Norvegia. Poiché sono luoghi della mente, dello spirito. Gli stessi in cui Von Trier ha ambientato Antichrist. Sì, è Twin Peaks ma reimmaginato da un regista di talento (che lo dimostra più qui di quanto non avesse fatto nel celebrato Villmark – Dark Wood) che assume frammenti di un modello e li riassembla secondo una disposizione sua, nuova.

Quindi, è Twin Peaks ma pure non lo è. Lo allude, talvolta lo imita (la proprietaria dell’albergo è più Lynch di Lynch) ma al contempo vi si affranca, secondo quello stesso movimento del protagonista del film, Kristoffer Joner – che ricorda terribilmente Peter Lee Lawrence – il quale vive (sogna?) una scissione identitaria, in virtù della quale egli è se stesso ma è anche un doppelganger di nome Peter, una figura vestita di rosso che si muove in modo a lui speculare e che va e viene misteriosamente per i boschi. La cosa interessante, stimolante, è che Skjult non si compiace di essere un film-enigma: lo è basta, con la stessa asciutta e laconica semplicità dei rebus disegnati in bianco e nero. E Øie non presume di fare il demiurgo assoluto, alla Lynch, cui tutto è lecito nel proprio universo. Lo sviluppo della narrazione è lineare, secco, nitido e il modo con cui il protagonista penetra e affonda in quel posto labirintico e senza geometrie che è la casa-prigione della sua infanzia ma che è anche, scopertamente, il proprio inconscio, non contiene nulla di astruso o di cervellotico.

Se poi, però, vogliamo dibattere su quanti angeli danzano su una capocchia di spillo, Øie ce ne dà materia all’infinito. Fino a un certo punto della storia, per esempio, si gioca sull’equivoco che KK fosse il bambino che nel prologo, sceso dalla macchina per pisciare, vedeva i suoi genitori arsi vivi nell’incidente: in effetti, i capelli biondi un po’ lunghi erano quelli di allora e sembrano quelli suoi di adesso. Viceversa, il fuggiasco emerso dalla terra e solivago nella foresta, parrebbe essere Peter. Invece no. La scena in cui i due incrociano per un attimo gli sguardi, sempre nell’incipit, suggerisce qualcosa di molto simile a un transfert, qualcuno che passa in un altro. Ma chi è diventato chi? Lo stesso alla fine, quando KK all’interno della vettura con cui lo stanno portando via, agli occhi di una videocamera appare in un flash come Peter. E la vecchia madre-matrigna-strega che bruciava il corpo di KK con l’acqua bollente ha deturpato anche il viso del doppio? E se fosse vero che KK era effettivamente il biondo e Peter il fuggiasco e che la megera li abbia tenuti con sé entrambi, un figlio e un figlio adottivo rapito, laggiù nel ventre scuro e isolato della casa? Le domande si possono moltiplicare ad libitum ma è come cercare una via di uscita in un’architettura di Escher. Una scena per lo Spirito: quando KK all’obitorio spacca il dito al cadavere della madre