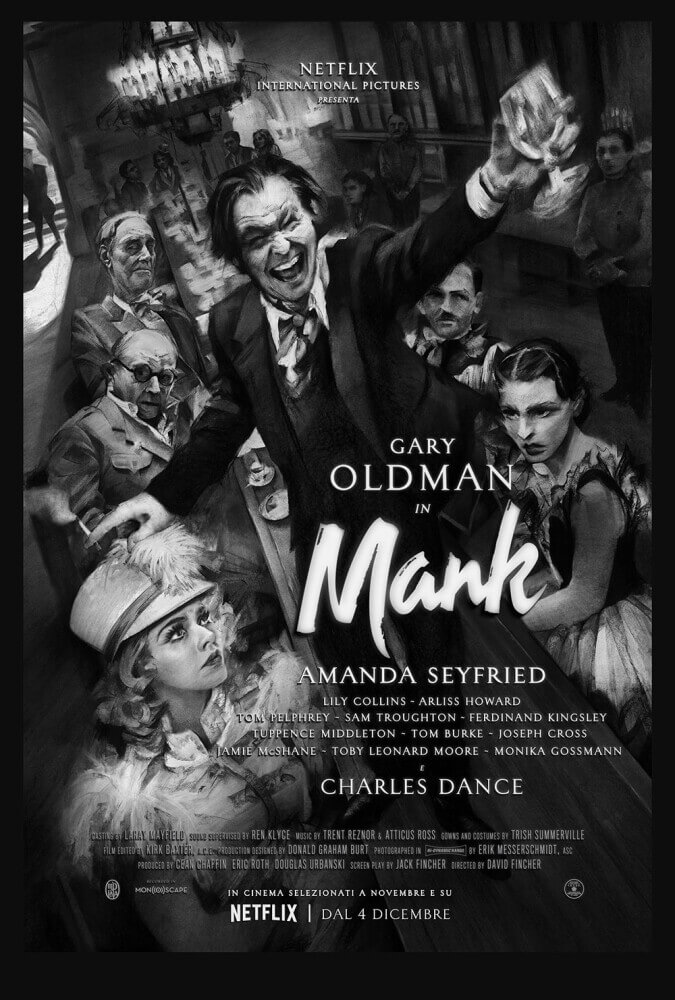

Mank

2020

Mank è un film del 2020, diretto da David Fincher.

Cos’è un intellettuale? E di chi è nemico? Nella più ottimistica delle previsioni e nelle speranze degli adepti, è l’unico baluardo contro il decadimento di un mondo assoggettato dai potenti ignoranti. Qualcun altro (l’attribuzione non è mai chiara), decisamente meno entusiasta e ormai disilluso, disse che l’intellettuale è l’ultimo nemico della borghesia e, allo stesso tempo, l’ultimo dei borghesi. Sicuramente altri tempi, o forse no. Senza dubbio la storia del cinema, di questi individui, ne ha raccontati parecchi: tutti sfigati, complicati e sfacciati come il contemporaneo stereotipo del nerd. E qui arriva Mank, il personaggio fin troppo fascinoso anche per il meno svenevole degli spettatori attenti. Ma c’è anche Mank, il film a cui David Fincher è riuscito a dare vita da una vecchia sceneggiatura del padre Jack, da moderno dottor Frankenstein che si accorge che, con Netflix, “si può fare”. C’è amore, innanzitutto: profonda devozione verso un soggetto che qualunque regista vorrebbe trovarsi tra le mani e che invece, a lui, è capitato in eredità. Si potrebbe riempire uno scaffale solo coi testi incentrati sulla sempiterna querelle della paternità di Quarto Potere: indagini di lungo corso, prove, quelle che oggi chiamiamo fake news. La cura poteva essere solo la finzione, anche quella nettamente schierata.

E ovviamente la parte presa è quella del perdente Mankiewicz, qui interpretato da un istrionico Gary Oldman a cui non resta altro che specificare quale lucido vuole per il suo futuro Oscar. Mank non renderà la vita semplice a molti aitanti spettatori, a meno che non ci sia dietro una profonda conoscenza di nomi, soprannomi, fatti e luoghi del tempo. Si dovrà invece cogliere lo scopo, che è in realtà pratica continuitas di uno dei migliori lavori di Fincher, ossia The Social Network. Insieme vanno a comporre una perfetta e sintetica dilogìa sul potere e sul genio: elementi conviventi in Zuckenberg e avversi in Mankiewicz. Fincher usa il metacinematografico solo per dare postmoderna consapevolezza ed illusione di una storia che sa di essere sceneggiatura. Flashback annunciati con tanto di “interno, notte, anno” per ripercorrere la lunga genesi di Quarto Potere, ossia dal momento in cui Mank conosce il magnate dell’editoria W.R. Hearst e la sua amante, l’attrice Marion Davies, diventando ospite fisso dei loro party, a cui partecipa anche tutta l’elite hollywoodiana. Siamo nell’America della Grande depressione, della collusione neanche tanto velata tra l’industria cinematografica e la politica dei conservatori, preoccupati dall’avanzare dell’ideologia socialista.

In questo mondo di apparenza ed inganni, la storia di Mank scorre in un flusso continuo, in una danza che una volta avremmo definito felliniana. A volte fin troppo verboso e compiaciuto del suo stile tutt’altro che inedito, Mank paga amaramente il nulla offerto quest’anno dalle produzioni e distribuzioni internazionali, mettendo subito in chiaro che la pandemia non va presa come una causa, al massimo come una scusa. Da subito incoronato capolavoro perché in bianco e nero, perché omaggiante e riproducente un cinema che non c’è più (ricordo ancora i necrofili orgasmi per The Artist), è invece l’ennesima dimostrazione di talento di un regista che non ha bisogno di convincerci ulteriormente. Un buon, anche ottimo film sull’ennesima maestranza trascurata nella storia del cinema, anche a costo, purtroppo, di far apparire Orson Welles come un arrivista privo di scrupoli e talenti. Mank è (come) il suo protagonista: zoppo, imperfetto, arrogante ma anche simpatico. Accettiamolo così, invece di fingere che sia altro.