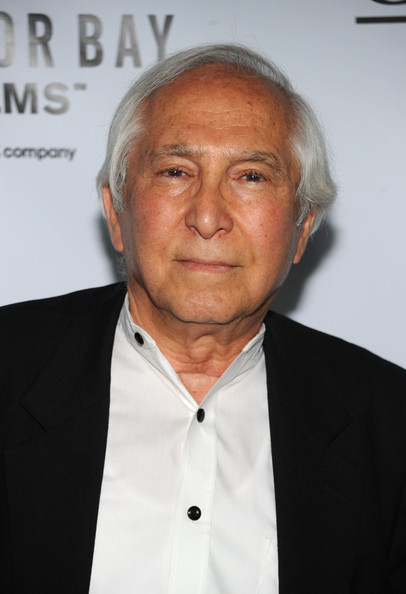

Intervista a Meir Zarchi

Folgorato dalla visione di Ladri di biciclette, è entrato a far parte della storia del cinema con un solo film che a distanza di 35 anni è ancora una pietra miliare del rape & revenge

Esistono dei registi che, nonostante una lunghissima e prolifica carriera, oggi, non ricorda più nessuno. Altri, invece, che magari hanno all’attivo non più di tre o quattro film, sono destinati all’immortalità cinematografica. Il motivo è presto detto: hanno azzeccato il film della vita, classe 1937, appartiene a questa seconda categoria grazie a Non violentate Jennifer (I Spit on Your Grave), film che, negli anni, è diventato un vero e proprio cult in tutto il mondo, nonché pietra miliare del genere rape & revenge. Per conoscere meglio i segreti di questo film, in un’assolata mattina del maggio scorso, sono andato ad Encino, ridente cittadina alle porte di Los Angeles, dove il simpaticissimo e vulcanico regista di origini israeliane mi ha accolto in casa sua e mi ha raccontato le sue avventure nel mondo di celluloide… Enjoy.

Prima di tutto raccontami perché hai lasciato Los Angeles per venire a vivere qui a Encino?

Perché si sta molto meglio! (ride). E non sono l’unico a trovare confortevole la San Fernando Valley; lo sai chi viveva qui cinquant’anni fa? Spencer Tracy viveva dall’altra parte della strada mentre un’altro che odiava Beverly Hills e si trasferì qui fu Clark Gable: la sua casa era a cinque minuti a piedi da qui. Altri abitanti celebri di Encino furono John Wayne, Al Jolson e Brenda Vaccaro, quella di Un uomo da marciapiede. Da qui ci vuole solo mezz’ora per raggiungere i maggiori studios e hai la quiete che non puoi trovare a Los Angeles. Io ci vivo da 25 anni, prima ne ho vissuti altrettanti a New York con un ufficio a Times Square.

Come hai iniziato la tua carriera nel mondo del cinema?

Quando avevo 12 anni, una mattina ho saltato la scuola per andare nell’unico cinema di Tel Aviv che proiettava i film anche alla mattina. Vidi Ladri di biciclette e ne rimasi scioccato: uscendo dal cinema avevo le lacrime agli occhi e ripetevo a me stesso: “Voglio fare cinema”…

Ecco: immagina cosa potranno pensare i detrattori di Non violentate Jennifer e di questo tipo di cinema, quando leggeranno che tu sei stato spinto a fare cinema da Ladri di biciclette…

(ride)… Sì, quello fu il film che ebbe il più grande impatto su di me e mi fece conoscere un genio chiamato Vittorio De Sica. Poi, cominciai a scrivere di cinema e a intervistare gente del mondo dello spettacolo; ero un giornalista proprio come te. Fino a quando, a 17 anni mi sono offerto volontario per lavorare sul set di un film che stavano girando in Israele e ho imparato molto osservando il regista all’opera. Anni dopo, quello stesso regista è diventato il direttore della fotografia di Non violentate Jennifer: Nouri Haviv, un grande professionista e un amico vero.

E poi quando sei venuto negli Stati Uniti?

Sono arrivato negli Stati Uniti nel 1962 e per circa due anni ho fatto qualsiasi tipo di lavoro: dimmene uno e io l’ho fatto. Quando sono arrivato a New York non conoscevo nessuno, non avevo appoggi e guadagnavo 60$ alla settimana. Poi, però, ho conosciuto una ragazza, mi sono sposato e ho trovato il mio primo lavoro importante al Dipartimento Televisivo delle Nazioni Unite, dove sono rimasto dal 1965 al 1969. Oltre a ricevere uno stipendio più che dignitoso, quel lavoro si rivelò utilissimo per me, una vera scuola di cinema. C’era tutto: produzione, post produzione, montaggio e ogni sorta di equipaggiamento tecnico; un posto meraviglioso dove ho imparato moltissimo. Nel 1969, però, mi proposero una promozione e un’assunzione permanente con un contratto che mi assicurava qualcosa come 120.000$ all’anno… Era l’epoca dei soldi veri. Da un lato ero molto tentato, dall’altro ero conscio che se avessi accettato, avrei dovuto mettere da parte tutte le mie ambizioni registiche… In altre parole, quel luogo sarebbe diventato la mia tomba. Lì infatti si producevano quasi unicamente filmati promozionali e pubblicitari per le Nazioni Unite; interessante ma, alla lunga, anche mortalmente noioso. Per cui, tra lo stupore generale, rifiutai la proposta e mi dedicai alle produzioni indipendenti, collaborando su diversi documentari per alcuni produttori newyorchesi…

Come regista?

Come qualsiasi cosa! (ride)… Ho imparato presto che se fai cinema indipendente, devi adattarti ed essere pronto a qualsiasi compito: non puoi dire «Io sono il regista e basta»… Comunque facevo documentari di diverso tipo: per esempio, me ne ricordo uno fatto per la Marina Americana che vinse anche un premio… Però… Ancora non ero soddisfatto: io volevo fare Ladri di biciclette! (ride)… E quindi fondai una mia compagnia con sede a Times Square chiamata Montage Films con la quale facevamo ogni tipo di lavoro legato al cinema: missaggio, produzione, post produzione, pubblicità, cartoni animati eccetera, eccetera…

E come sei arrivato a progettare un film come Non violentate Jennifer?

Questa è una lunghissima storia, ma cercherò di essere il più conciso possibile… (ride) Un pomeriggio piovoso dell’ottobre 1974, non potendo giocare a tennis perché il campo era bagnato, invitai un mio amico a casa mia e decidemmo di andare a fare un po’ di footing nel campo di atletica di una scuola superiore vicino a casa mia, a New York; mia figlia, che all’epoca aveva otto anni, volle unirsi a noi. Per raggiungere il campo con una scorciatoia dissi al mio amico di guidare attraverso un piccolo parco in cui spesso portavo la bimba a giocare: bei fiori, alberi e tanti cespugli verdi. A un certo momento, il mio amico mi dice: «Ma non sembra anche a te che quella sia nuda?», io lo guardo e gli dico: «Cosa diavolo stai dicendo?»; allora lui indica fuori dal finestrino e vedo questa ragazza giovane, completamente nuda, che esce dai cespugli al lato della strada… Hai presente la scena di Non violentate Jennifer, vero?

Certo, come no…

… Ecco, ti assicuro che l’immagine che ci si è presentata era veramente identica a quella che ho ricostruito con Camille… Questa ragazza nuda, ferita e con lo sguardo nel vuoto che ci veniva incontro. Per cui, caricammo la ragazza in macchina e, invece di portarla all’ospedale, pensammo che fosse una buona idea quella di andare alla Stazione di Polizia più vicina: lo stupro era appena stato commesso e credevamo che se una squadra fosse uscita subito, magari sarebbe riuscita a catturare il responsabile. Quello era il parco in cui portavo mia figlia di otto anni e volevo evitare che la stessa cosa potesse succedere a lei oppure ad altre come lei. Erano le sei e mezza di sera, la città sotto la pioggia era mezza addormentata e quando entrammo nel commissariato e parlammo con il poliziotto di turno, quello sembrava quasi disinteressato e guardava la ragazza con lo stesso sguardo che si dedica a merce avariata che un cliente ti ha riportato indietro. La ragazza riusciva sì e no a parlare, era ancora nuda, sanguinante, agitata e coperta solo dalla giacca di mia figlia che teneva sulle spalle…

E l’unica cosa che il poliziotto riusciva a fare era quella di chiederle il suo nome, farle fare lo spelling e interrogarla sul perché si trovasse al parco, perché non avesse scelto di passare lungo la strada esterna… Dopo diversi minuti di questo strazio, io e il mio amico Alex chiedemmo al poliziotto di chiamare l’ambulanza così, mentre lui finiva le sue domande, sarebbe arrivata. Ma lui non lo faceva, sostenendo che la procedura doveva essere rispettata; glielo chiedemmo ancora e ancora, fino a quando l’uomo ci urlò contro. A quel punto persi la pazienza e gli urlai: «Senti, sergente, ufficiale o come cazzo ti chiami: o chiami subito l’ambulanza, oppure ti giuro che ti porto in tribunale per omissione di soccorso!». A quel punto lo fece, ma io e Alex capimmo di aver sbagliato a non accompagnare la ragazza direttamente in ospedale e poi avvertire la polizia. Infine, voglio sottolineare che il mio amico Alex, che all’epoca era un po’ il padrino di un giovane chiamato Roman Polanski, fu colui che curò tutti gli effetti sonori di Non violentate Jennifer e fece un lavoro talmente magnifico che decisi di non utilizzare la musica…

Ecco, infatti avrei voluto chiederti proprio il motivo dell’assenza della colonna sonora nel film: fu per una ricerca di estremo realismo?

Guarda, ti dico come è andata. Una volta che il film fu completamente finito e montato, scoprii che gli effetti sonori creati da Alex funzionavano così bene, esaltavano quindi il realismo in modo così avvincente che non avrei avuto bisogno di inserire nessun tipo di musica. Però non ero sicuro e volevo almeno provare. Invece di commissionare della musica originale, decisi di andare insieme al mio assistente nelle tre più importanti Music Library di New York per vedere se trovavamo qualche pezzo giusto. Passammo tre settimane ad ascoltare musica, moderna, jazz, classica… qualsiasi cosa, ma tutte le volte che la sottoponevamo alla prova dello schermo… il film la rigettava.

Era come tentare di mangiare delle pietre: la tua gola le rifiuta. Poi, una domenica pomeriggio, andai a fare una passeggiata a Central Park con Camille Keaton e, a un certo punto, in lontananza, cominciammo a sentire il suono ritmico di tamburi; così ci siamo avvicinati sempre di più e siamo arrivati una radura dove cinque o sei ragazzi giovani di colore stavano suonando dei bongo, dando vita a un ritmo affascinante e intriganti. Io allora ho pensato che fosse una meravigliosa musica della giungla e che sarebbe stata a pennello nel mio film, il quale raccontava una storia primaria, di uomini che si annientano a vicenda. Così sono andato dai ragazzi e ho detto: «La vostra musica mi piace molto e forse potrei usarla nel mio film: datemi una cassetta». Così provai ma, anche in quel caso, non ci fu nulla da fare: la musica dei bonghi era troppo forte, troppo invadente e distoglieva l’attenzione dalle immagini e dalla storia. Così, Alex, che fino a quel momento era rimasto in disparte a osservare i miei esperimenti, mi disse: »Hai visto? è il film stesso a dirti che la musica non gli serve!».

Raccontami ora cosa è successo dal momento in cui hai soccorso la ragazza nel parco, fino a quando hai deciso di raccontare la storia in un film.

Dopo l’episodio nel parco, per circa un anno, l’idea di scrivere una sceneggiatura continuava a balenarmi nella testa, ma non feci nulla tranne scribacchiare qualche appunto di qua e di là quando mi veniva in mente qualcosa di significativo in merito. Fu solo nel gennaio del 1976 che cominciai veramente a scrivere una sceneggiatura come si deve. Poi, il 4 di luglio dello stesso anno, in occasione del ducentesimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, andai a trovare il mio amico Nouri, direttore della fotografia, che si era comprato una casa per l’estate nel Kent, Connecticut. Non appena arrivai e scesi dalla macchina, il mio punto di vista fu uguale a quello della protagonista del film quando arriva alla casa. Dopo pochi minuti capii che quella era la casa in cui avrebbe passato l’estate Jennifer Hills, quello era il fiume che avrebbe scoperto… e così via… Meno di un mese dopo, il primo di Agosto, eravamo là a girare il film.