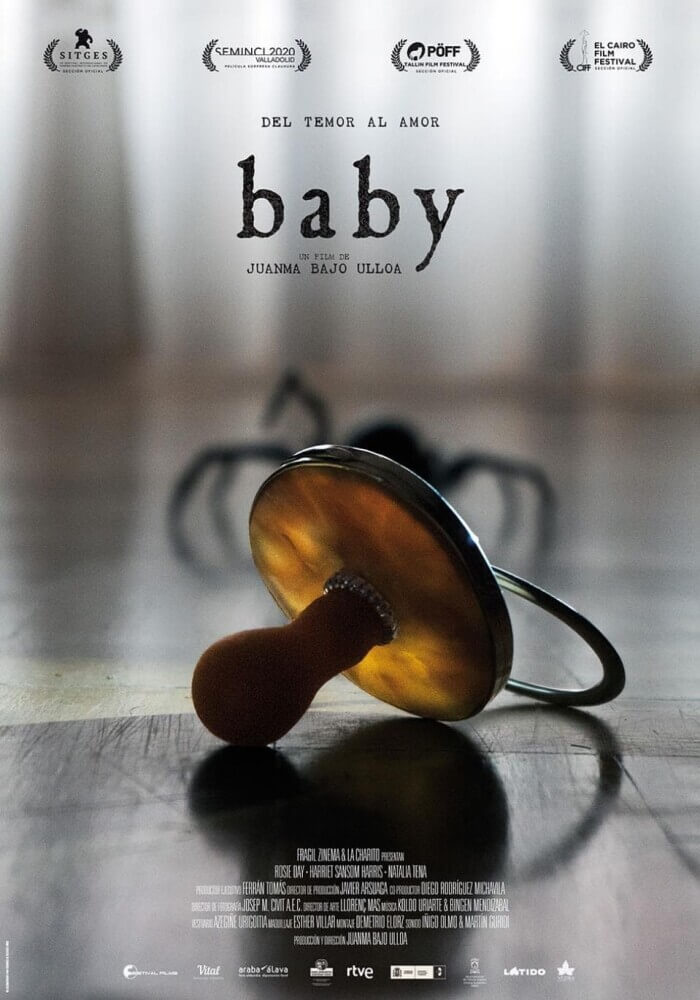

Baby

2020

Baby è un film del 2020, diretto da Juanma Bajo Ulloa.

Le favole son nate per far paura. Una sana e fottutissima paura. Ma più che la paura, ciò che da sempre nutre i racconti destinati ai piccini (e non solo) è in realtà una strisciante inquietudine sotto la quale si nasconde il più delle volte un monito essenziale alla crescita e, cosa più importante, alla futura sopravvivenza. E se è vero che, nonostante l’età, non si smette mai di imparare, allora Baby è a tutti gli effetti un ipnotico, criptico e oscuro racconto di formazione destinato a coloro che tanto giovani più non sono e che la vita hanno già avuto modo di assaggiarla nei suoi più amari e dolorosi bocconi. È infatti un film duro, tagliente e al contempo elegantissimo quello confezionato con profonda maestria e sensibilità da Junma Bajo Ulloa, giunto ormai al suo settimo lungometraggio in oltre trent’anni di onoratissima carriera e che qui, più che in altre sedi, dimostra chiaramente di non essersi mai veramente adagiato sui passati fasti di Alas de mariposa (1991) e La madre muerta (1993) ma di aver sempre continuato a scavare a piene mani fra il marcio e il lordo della più sordida umanità che tanto lo hanno interessato sin dai folgoranti esordi. Ed è grazie ancora una volta agli amici di casa Midnight Facotry se questo piccolo intenso gioiellino di pure sensazioni ha potuto giungere sino a noi dopo aver diviso nettamente critica e pubblico in alcuni dei più importanti appuntamenti festivalieri, tra cui l’immancabile tribuna del Sitges e l’ambita platea dei premi Goya e dei Gaudì Awards. Un film scomodo, per molti difficilmente interpretabile ma che, come nel caso del più recente Chimera di Mitzi Peirone, simbolo di un nuovo cinema che non ha paura di osare con tutti i mezzi a propria disposizione per abbattere le barriere del comune senso dell’audiovisivo.

Non vi è alcun dubbio che Baby possa apparire di primo acchito un’opera ostica ai più, intrisa fino al midollo di un realismo magico in continuo sconfinamento verso un surrealismo allucinato e allucinatorio che lo rende un prodotto estremamente divisivo, osannato incondizionatamente dalle intellettualoidi bestie cinefile da festival ma indigesto agli stomaci più mondani cresciuti a pane e narrazione tradizionale. E come il buon senso comune ci insegna, anche nel cinema spesso la verità sta nella sana via di mezzo. In quel limbo nel quale la povera e disastrata Neska (Rosie Day) è costretta a (soprav)vivere in perenne lotta con il devastate spettro della tossicodipendenza che l’ha ridotta a un debole e dimenticato relitto umano fra le quattro putride mura di un diroccato appartamento. Proprio durante una della sue crisi la giovane, in una delle sequenze al contempo più sintetiche e scioccanti che obiettivo cinematografico abbia mai catturato, mette maldestramente al mondo una creatura, della quale capisce fin da subito di non potersi prendere cura. La poveretta si trova costretta a dare in affidamento il paffuto frutto del proprio grembo a una misteriosa signora (Harriet Sansom Harris) che vive in una sinistra magione avvolta dalla vegetazione di una tipica selva oscura da fiaba nordica, in bizzarra compagnia di un’androgina ragazzotta dalla chioma platinata (Natalia Tena) e una stramba bambinetta dal passo claudicante (Mafalda Carbonell). Ma nonostante il proprio disagio fisico e mentale, ben presto l’istinto materno torna a farsi prepotentemente sentire, spingendo la spaurita Neska ad addentrarsi nel diroccato antro selvatico di quelle che appaiono a tutti gli effetti come vere e proprie streghe, forse impelagate in una sordida compravendita di neonati che attende un fantomatico diciassettesimo giorno per essere esotericamente portata a compimento.

In novantotto minuti di assoluta assenza di dialoghi e di piena espressione della pura essenza del suono e dell’immagine cinematografica, Junma Bajo Ulloa confeziona una pellicola che sfugge a qualsiasi rigido meccanismo di classificazione di genere, dipingendo un universo allegorico e fiabesco alla del Toro continuamente rimescolato con suggestioni fantastiche e visionarie totalmente anti narrative che potrebbero far pensare a un Shane Carruth meno ermetico elagico del solito. È tuttavia un mondo essenzialmente bucolico e intriso della feroce potenza della natura selvaggia quello che fa da sfondo a Baby, dove rampicanti, ragni e il marciume della decomposizione invadono ogni anfratto artificiale per distruggerlo e riportarlo all’organico caos primigenio così come nelle suggestive visioni surrealiste di un Tarkovskij o di un Majewski. È in questo cupo universo popolato esclusivamente da silenzio, sozzura e sordidi personaggi femminili che la nostra protagonista affronta il proprio viaggio iniziatico alla ricerca del neonato affetto sottratto, al quale solo un piccolo ciuccio di madreperla ancora la tiene legata come con un cordone ombelicale. Attraverso questo particolarissimo artefatto simbolico la giovane tenta di orientarsi fra le insidiose spire che si celano nel covo di un autentico trio infernale che, così come nei celeberrimi Giochi nell’acqua di Greenaway, non rappresentano altro se non le tre diverse età della vita. Tre parche – e, argentianamente parlando, forse anche tre madri – abituate a vivere in un degrado che nemmeno il più estremo delirio di uno Švankmajer sarebbe in grado di immaginare, dove neonati vengono allevati in nidi di sterpi come cuccioli di aquila sino a cambiare magicamente etnia nel corso di una sola nottata. Inutile e pedante cercar per forza di trovare una logica interpretativa a un’opera volutamente ermetica come Baby, nella quale l’opprimente senso di angoscia esoterica tipico di un certo folk horror si mescola a un dramma di estrema profondità da cui affiorano pallidamente tematiche quali la maternità, il dolore della sottrazione e la mercificazione dell’essere umano, fermandosi tuttavia alla sola superficie e lasciandoci assaporare un qualcosa che, più che capito, andrebbe semplicemente vissuto.