La settima arte: dolce mattatoio

Le polemiche animaliste e una questione vecchia quanto il cinema: i set che si trasformano in premiate macellerie

Quando uscì in sala Baària, di Giuseppe Tornatore, più che per le nomination all’Oscar il film fece parlare di sé per la polemica con la LAV (Lega Anti Vivisezione), che denunciò una scena in cui un bovino viene sgozzato veramente ad uso e consumo della ripresa.

Addirittura Claudia Endrigo, figlia del cantante Sergio, dichiarò che avrebbe negato il permesso di utilizzare una canzone del padre nella colonna sonora del film se avesse saputo prima della scena cruenta. Polemiche che non sono nuove né nel panorama italiano né, tantomeno, in quello internazionale. Lo stesso Tornatore dovette affrontare l’ira della LAV per aver abbandonato, dopo avere girato uno spot per l’Enel, centinaia di piccioni che sono poi rimasti uccisi in strada.

Molti registi, grandi e piccoli, hanno fatto ricorso a queste scene “snuff”. Basta andare indietro nel tempo e trovare una capra presa a fucilate per simulare una caduta da una rupe nel surrealista Las Hurdes di Luis Buñuel. Era il periodo in cui tutti i western americani usavano maltrattare i cavalli, facendoli cadere grazie a grossi cavi d’acciaio tesi di fronte alle zampe.

Ben altro discorso è utilizzare la morte degli animali come spettacolo al centro dell’attenzione dell’inquadratura. In questo il cinema italiano è stato maestro, partendo dal filone dei Mondo-movies degli anni ’60, gli pseudo-documentari che descrivevano di volta in volta usi e costumi anomali in giro per il mondo. Gli intenti antropologici erano quasi sempre una scusante per poter mettere in scena, tra le altre cose, vere torture su animali. La crudeltà, sottolineata spesso da una voce narrante, veniva, nell’atto di mostrarsi, giudicata attraverso una moralità che nascondeva intenti ben più materiali, come l’uso esploitativo e sensazionale della violenza per colpire lo spettatore (c’è chi direbbe épater le bourgeois). Sono lontani gli anni in cui la necessità di girare certe scene era inscindibile dal messaggio: un regista, che è anche una colonna portante del cinema, come Sergej Ejzenstejn, non è riuscito a non utilizzare, nel suo marchio di fabbrica che era il montaggio delle attrazioni, la macellazione sofferta e sanguinosa di un bovino per sovrapporvi la mattanza del popolo scioperante ad opera dell’esercito, nel politico Sciopero del 1925.

Facile quindi poter distinguere due filoni portanti dell’uso criminoso della morte degli animali sul set. Il primo è di stampo documentaristico: le esigenze di realismo impongono di non distogliere la telecamera neanche nei momenti più terribili della morte di un animale, la cui simulazione in qualche modo potrebbe tradire l’intento realistico dell’opera, quando non richiedere un costo eccessivo di effetti speciali. A questo “filone” possono essere aggregati tutti quei film che si ricollegano a una sorta di cinema verité, il più famoso e discusso dei quali è sicuramente Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, che non a caso è una rivisitazione critica nei confronti dei documentari “mondo”. Oggetto di feroci polemiche e di discussioni infinite anche dopo 30 anni dalla sua uscita, il film colpisce effettivamente allo stomaco non solo per la costruzione astuta della storia e l’uso sapiente dell’espediente del found footage, ma soprattutto per l’utilizzo esploitativo della morte dettagliata di animali per accentuare la sensazione di realtà.

Una scimmia viene sezionata al cervello, una tartaruga squartata, un maialino ucciso a sangue freddo (da un giovane Luca Barbareschi). A poco servì la spiegazione che tutti gli animali uccisi sul set venivano poi consumati dalla troupe: benché sia un film di culto in tutto il mondo, molti degli appassionati non gli perdonano quelle scene e molti spettatori lo giudicano secondo una dimensione etica piuttosto che estetica. L’ingrediente verrà poi controtipato in tutto il filone cannibalico del cinema italiano, in particolare nel dittico di Umberto Lenzi Mangiati vivi e Cannibal ferox, dove coccodrilli e maialini non hanno vita facile. Dal maiale squartato in Papaya dei Caraibi di Joe D’Amato alla gallina uccisa in L’altro inferno di Bruno Mattei, il bis italiano ha fatto spesso ricorso a questo espediente, sia per povertà di mezzi sia perché il cinema di genere italiano amava colpire la pancia dello spettatore con ogni mezzo possibile. E se le associazioni per la protezione dei diritti degli animali talvolta insorgevano, talvolta no, accadeva anche che a ribellarsi a questa pratica fossero i membri stessi del cast. Monika Zanchi in Spell dolce mattatoio di Alberto Cavallone minacciò di andarsene dopo che a un gallo venne tranciata la testa. Sicuramente la Zanchi non avrebbe potuto recitare, data la sua sensibilità, nelle opere di Arrabal e Jodorowsky, dove spesso il massacro degli animali veniva utilizzato in dosi massive e per mano degli stessi autori, come ha dichiarato Jodorowsky a proposito de La montagna sacra.

Un secondo filone, non troppo diverso dal primo, ma dal fine differente, potrebbe includere quei film in qualche modo di impronta autoriale, in cui il regista, imprigionato nella sua magniloquente onnipotenza, non si ferma di fronte a nulla. Spesso viene utilizzato come pretesto la ripresa, doverosa, di riti popolari dove il sacrificio dell’animale doveva conservare anche sullo schermo quella pregnanza simbolica di cui veniva investito. In questi riti fanno la parte da leoni (per così dire) maiali e bovini. Maiali vengono squartati in uno dei pochi capolavori di Walter Hill, I guerrieri della palude silenziosa, secondo un rito Cajun, mentre più popolare e autobiografico è il rito contadino padano/pagano dell’uccisione del maiale in Novecento di Bernardo Bertolucci. Il sacrificio del bovino viene utilizzato invece, oltre che nel già citato Baària di Tornatore, in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, in un rito dall’alto contenuto simbolico, e in Parla con lei di Pedro Almodovar con il massacro dei tori da parte di un toreador.

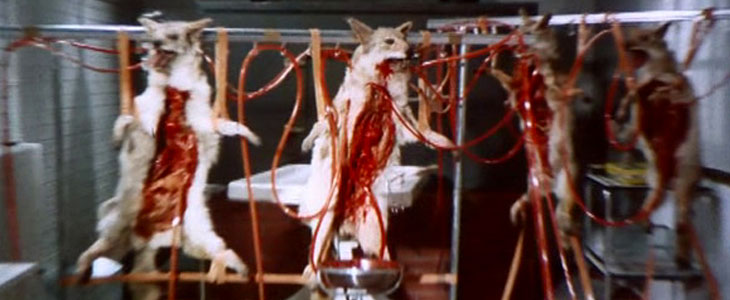

Il succo del discorso è che le polemiche nate, spesso ad hoc, per il maltrattamento degli animali, si sono sempre spente senza cambiare nulla e paradossalmente l’unico che ne ha pagato in qualche modo le conseguenze, senza averne colpa, è stato il povero Lucio Fulci. All’uscita di Una lucertola dalla pelle di donna nel 1971, infatti, l’opinione pubblica rimase colpita dalla scena onirica in cui la protagonista Florinda Bolkan vagabonda per i corridoi di una clinica ed entrando in una stanza trova appesi quattro cani vivisezionati ancora rantolanti. Il realismo dell’effetto speciale era tale che Fulci fu chiamato in giudizio da una società per la protezione degli animali e fu costretto, per essere scagionato, a portare al processo i finti cani usati per le riprese e creati da Carlo Rambaldi.